DOS VECES POR SEMANA SUJEY CHACÓN RECORRE con su hijo cerca de una hora y media, desde San Cristóbal, Venezuela, hasta La Parada, en Colombia, para alimentarse en un comedor popular. Oddy Benítez pasa al menos 12 horas en un autobús con cuatros woks a cuestas hasta cruzar a Cúcuta, donde prepara y vende salsas, y compra productos asiáticos para revender en Venezuela. Yolimar Galvis atraviesa el puente para que sus gemelas de dos años, que carga en brazos, sean vacunadas en Colombia. Los hijos de Juan Gamboa cruzan diariamente el paso binacional, de madrugada, vistiendo sus uniformes escolares para ir a la escuela en el país de sus abuelos. Tiany Piñeros atraviesa el puente con su bebé de un año, y su vida empacada en unas cuantas maletas, para dejar atrás a su Punto Fijo natal e irse rumbo a Quito, Ecuador, donde la espera su esposo.

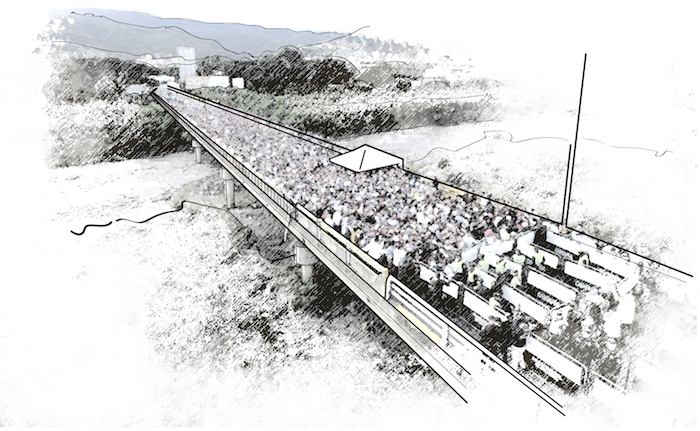

Todos estos venezolanos soportan el sol, la brisa arenosa y los empujones mientras atraviesan los 315 metros del Puente Internacional Simón Bolívar: el mismo que hace décadas era llamado la “frontera más dinámica de América Latina”, el mismo que el presidente Nicolás Maduro cerró al paso vehicular hace casi tres años; el punto donde se cruzan sus historias y las de otras 25.000 personas que pasan diariamente a pie, huyendo de la crisis que vive una Venezuela desabastecida de comida, medicinas y futuro.

Este también es el mismo puente que dos demócratas inauguraron el 24 de febrero de 1962 bajo un toldo a rayas, y con la brisa del río Táchira golpeando el micrófono en el que pronunciaban sus discursos. Rómulo Betancourt por Venezuela, y Alberto Lleras Camargo por Colombia, abrieron el paso de la estructura de hormigón y acero que las dos naciones construyeron. Eran ellos los mandatarios que habían tomado las riendas de sus países luego de años dictaduras. El nuevo puente fue un símbolo de apertura e integración porque, como afirmó Betancourt ese día, la frontera no separaba “ni las ideas ni los anhelos de justicia”.

Gustavo Gómez Ardila, secretario general de la Academia de Historia del Norte de Santander, dice que cuando habla del puente recuerda una frase del escritor tachirense Pedro Pablo Paredes: “La línea fronteriza no se hizo para dividir sino para unir”. En su infancia, este experto fue testigo de la Venezuela próspera de los años 50, que él y su familia visitaban con frecuencia sin ningún tipo de barrera. Eran los tiempos de una nación que comenzaba a disfrutar de los réditos del petróleo, con nuevas y modernas vías de comunicación, con proyectos de infraestructura firmados por arquitectos afamados y con mostradores repletos de productos Made in USA.

“Siempre me llevaban mis papás a San Antonio a comprar todo lo de Navidad (…) Uno tenía la idea de que, a través del puente, llegaba al paraíso, a la abundancia (…) Los papás de uno decían: ‘si pierde el año, no vamos a Venezuela’. Ir era un premio y el puente era un punto de unión para llegar a la tierra prometida”, rememora.

Pero lejos de aquella bonanza del siglo XX, la Venezuela de hoy obliga a sus habitantes a huir de hambre, como lo hizo Sujei y tantos más – pues según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) en el 2017 al menos 87% de la población no podía cubrir sus gastos en alimentos- otros, como Yolimar y su bebé, atraviesan el puente en busca de la atención médica que Venezuela no les provee: de acuerdo con el Ministerio de Salud, el año pasado aumentó la mortalidad materna en 66%, la malaria creció 76% y reapareció la difteria. Hay unos que se van buscando seguridad, huyendo del país donde en 2017 asesinaron a 26.616 personas según el Observatorio Venezolano de Violencia. Y muchos otros más, corren de la hiperinflación: el Fondo Monetario Internacional calcula que sólo en el 2018 los precios habrán subido un 14.000%.

Primera estación: San Antonio no tiene quien le compre

Si no fuese por las miles de personas que transitan a diario por la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, esa que conduce directamente al puente internacional Simón Bolívar, el pueblo luciría desolado. Las tiendas de aquel tradicional enclave económico tienen hoy los portones abajo. Hay locales abiertos sin mercancía, tiendas que cambiaron de naturaleza para poder sobrevivir, panaderías sin pan y restaurantes sin clientes en pleno mediodía.

Un viernes de mayo, cerca de la hora del almuerzo, la venta de pollos en brasa más cercana a la aduana, Tío Rico, está completamente vacía. Solo tres empleados –uno en la cocina, otra en la caja y otro más sentado frente a una de las mesas– ocupan el lugar de sillas de fórmica y metal, mientras que las presas, ya doradas, giran junto al fuego. No hay un solo comensal en la escena.

San Antonio era conocido por las ventas de artículos de cuero. Las calles principales, entre los años ochenta y noventa, tenían tiendas que ofrecían carteras, chaquetas, zapatos. Uno de esos locales era Variedades Elena, donde hoy se venden los mismos productos pero en lona. En la frontera se acabaron los clientes que compraban pieles.

Eso es lo que dice Larry, quien aguarda al próximo cliente detrás de la caja registradora de su negocio. Un televisor encendido, encajado en una esquina, lo distrae en esa espera. Allí rememora los tiempos en que miles de viajeros iban a hacer compras a Cúcuta y, de regreso, se detenían en San Antonio para llevarse artículos de cuero. Hoy lo más popular de su tienda son los morrales mochileros y bolsos de viajeros, que compran los que emigran.

Segunda estación: 315 metros

La gente marcha hacia la frontera en silencio, sin detenerse, con el paso redoblado y los documentos a la mano. El cruce se hace en medio de maletas que pesan, el sol que quema, equipajes que atropellan; uniformados que importunan, revisan y retrasan; y un vallado metálico que estrecha el espacio. A la derecha, caminan los que salen de Venezuela y a la izquierda, los que ingresan. En el amplio medio, los militares de ambos países vigilan el movimiento mientras deambulan de un lado a otro con sus fusiles en las manos. Por allí también pasan, cuando los dejan, quienes van con ancianos o niños pequeños.

A la mitad del recorrido, la caminata se ralentiza, los codos se rozan, los pasos se arrastran. Se empiezan a alzar las manos con pasaportes, cédulas o carnets fronterizos. Montados sobre las vallas, los de verde oliva verifican los documentos sin mirar con detenimiento cada papel que muestra la marea de manos.

Quizá muchos de los que hicieron ese recorrido se inscribieron ya en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMVD), el censo que hace el Gobierno colombiano para medir la diáspora que se queda en su territorio. Solo en el primer mes se comprobó que 203.989 personas, pertenecientes a 106.476 familias venezolanas, están asentadas en la nación. Se sabe que al menos 23% del total está en el departamento Norte de Santander. Y ahí no se cuentan los que andan indocumentados.

Después del puente viene La Parada, el sector del municipio de Villa del Rosario que recibe a los recién llegados a Colombia, con un enjambre de vendedores ambulantes de cualquier cosa que pueda aliviar a quien acaba de estar apretujado en el paso. Ahí también se gritan los nombres de destinos de viaje: Cúcuta, Medellín, Bogotá… Ecuador, Argentina. A viva voz se escucha a quienes compran dólares, bolívares, oro, tablets, teléfonos móviles, cabello… Todo, todo lo que se pueda convertir en pesos colombianos.

“La Parada siempre fue muy movida porque era a donde llegaba el contrabando. Ahora está así por la cantidad de emigrantes”, dice Gómez Ardila, el historiador. El editor de Domingo del diario La Opinión, John Jácome, es más severo cuando habla de la zona. “Difícilmente se saca algo bueno de allí”, recalca, y luego lanza una cifra roja: entre agosto de 2017 y mayo de 2018, hubo más de 30 balaceras en la frontera propiciadas por las mafias que quieren controlar el negocio del tráfico de mercancías.

Tercera estación: La nueva Parada

Allí, del otro lado, las cosas también han cambiado a raíz de la crisis y el cierre de la frontera. En las aceras, el paisaje lo dominan las casas de cambio, abastos, farmacias y confiterías con ventas al mayor. La mayoría de los negocios comenzaron a operar cuando empezaron a llegar los venezolanos en busca de lo más básico: alimentos y medicinas.

Un antiguo taller mecánico se convirtió en una próspera venta de cauchos que maneja Fabio Lazarazo, un colombiano que antes del cierre de la frontera viajaba a diario a San Antonio para trabajar en una compañía de neumáticos. Este nuevo local, dice, es también un negocio de la crisis: la mayoría de sus clientes son venezolanos que van por cauchos chinos de segunda mano, que son muy costosos en su país.

Una cuadra más adelante comienza el área de las hosterías: un puñado de edificios pequeños con recepciones de cemento, paredes de cerámica y sillas plásticas. Marta Higuera, que lleva 15 años de servicio en el Hotel Unión, relata que allí, donde antes dormían los gandoleros que tramitaban los papeles en la aduana, descansan hoy los migrantes mientras esperan que su autobús parta hacia su próximo destino.

Pero la parada no es sólo ventas y bullicio. Detrás de las calles tomadas por el comercio, están las casas modestas de quienes durante décadas han vivido a menos de un kilómetro del otro país. Allí, algunos venezolanos que cruzan el puente se han establecido en posadas improvisadas y residencias que arriendan habitaciones por noche.

En uno de estos cuartos duerme Leyla González, una valenciana robusta y de cabello ensortijado, quien llegó los primeros días de mayo a Villa del Rosario junto a su cuñada y tres vecinos. Con apenas dos millones y medio de bolívares, equivalentes a 2,5 dólares americanos, salió de su casa rumbo a la frontera y dejó a sus tres hijos menores de 10 años con su madre. “Yo vine a probar suerte, porque allá trabajas y no te alcanza para nada. Trabajas para medio comer”, relata la morena de caderas anchas y rostro pálido. Lo poco que tenía, producto de la liquidación de su empleo, lo invirtió en un boleto de autobús que la llevó hasta San Antonio. El resto lo cambió a pesos colombianos al pasar la frontera. Con eso, pagó dos noches de habitación y compró maltas para revender en el puente o en alguna calle de la zona. Lo único que espera es que la aventura le sirva para enviarle pronto plata a quienes dejó en Venezuela.

La incertidumbre del futuro de La Parada, del puente, de la frontera, se palpa en los testimonios. También se cuela la desesperanza. “Siempre, entre Colombia y Venezuela, ha habido momentos de mucha hermandad, como en la Independencia. Ahí en Villa del Rosario, antes de llegar al puente, hubo un congreso donde se reunieron delegados de los gobierno de Venezuela, Ecuador y Colombia y formaron la Gran Colombia. Ese era el sueño de Bolívar. Pero también ha habido momentos muy difíciles. Sucede como en las familias: los hermanos se pelean a veces, se agarran. Pero esta vez, yo no sé en qué irá a parar todo esto”, dice el historiador Gómez Ardila con un tono de desazón.

A Ingrid Rodríguez, otra habitante de Villa del Rosario, le preocupan las condiciones en las que llegan los que emigran. “Es demasiado el venezolano que llega a diario, que duerme y cocina en la calle, con bebecitos. La Parada se ha vuelto un desastre”. A metros de su casa, una mujer con un niño fríe unas tajadas de plátano en un fogón improvisado.

Endry Báez se queja de lo mucho que ha cambiado su barrio. Para ella, el arribo de los vecinos profundizado el desempleo y la inseguridad. Dice que los propietarios ya no quieren arrendar sus casas, porque se han escuchado historias de venezolanos que hasta han llegado a matar a sus caseros. Desaprueba que crucen el puente solo para vacunar a los niños.

“Uno procura no hablarles. A veces llegan a la puerta pidiendo agua o comida, pero uno procura no darles nada, o solo agua. Yo lo hago pero sin abrirles la reja porque me da miedo. A mí, personalmente, me da tristeza. No todos son malos, los buenos también vienen para acá a buscar trabajo”, comenta.

Hay unas palabras del escritor tachirense Pedro Pablo Paredes, que ayudan a explicar esas sensaciones y contradicciones que expresan algunos habitantes de La Parada frente a la crisis migratoria. Cuenta el historiador Gómez Ardila, que a Paredes solían decirle que parecía más colombiano que de su tierra. “Y él contestaba: es que somos la misma cosa. Llevamos la misma sangre de allá y de acá. Nos dividieron, por las razones que sea nos dividieron, pero ahora somos nosotros quienes estamos contribuyendo a esa división”.

Consulta el reportaje completo en este enlace.

Mira el especial «Cúcuta: Salida de emergencia«.